Impact étalement urbain : conséquences environnementales et sociales

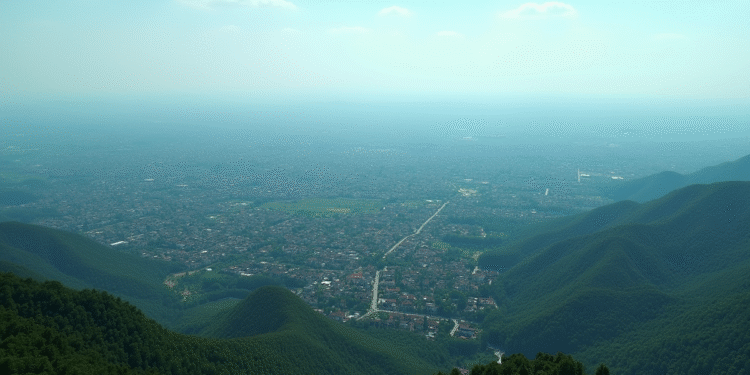

L’étalement urbain, phénomène de croissance des villes au-delà de leurs limites traditionnelles, transforme profondément les paysages et les modes de vie. En s’étendant, les zones urbaines grignotent les terres agricoles et les espaces naturels, menaçant ainsi la biodiversité et perturbant les écosystèmes locaux. Cette expansion effrénée entraîne une consommation accrue de ressources, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et une dégradation de la qualité de l’air et de l’eau.

Les répercussions sociales ne sont pas moins significatives. Les habitants des périphéries urbaines doivent souvent faire face à un manque de services publics, une dépendance accrue à la voiture et un sentiment d’isolement. La dispersion des infrastructures accentue les inégalités, rendant l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux soins de santé plus difficile pour les populations les plus vulnérables.

A découvrir également : Comment protéger votre chantier de construction ?

Plan de l'article

Définition et historique de l’étalement urbain

L’étalement urbain désigne un phénomène marqué par l’expansion des zones urbaines au détriment des terres naturelles et agricoles. Cette transformation des territoires, souvent non planifiée, conduit à une dispersion des infrastructures et des habitats, éloignant de plus en plus les centres-villes des périphéries.

Historique de l’étalement urbain

L’historique de l’étalement urbain remonte à l’ère industrielle, lorsque les villes ont commencé à croître rapidement. Les progrès technologiques et l’augmentation de la population ont entraîné une demande accrue de logements et d’infrastructures. Les politiques de développement des années 1950 et 1960 ont favorisé la construction de lotissements en périphérie des villes, initiant ainsi le processus de suburbanisation.

A découvrir également : Quelles sont les dernières tendances dans la construction des maisons neuves ?

- Années 1950-1960 : essor des banlieues résidentielles.

- Années 1970-1980 : développement des centres commerciaux en périphérie.

- Années 1990-2000 : accélération de l’urbanisation des espaces naturels.

Définition de l’étalement urbain

L’étalement urbain se caractérise par une extension spatiale des villes, souvent non maîtrisée, entraînant une consommation excessive de terres agricoles et naturelles. Ce processus, connu sous le nom d’artificialisation des sols, transforme les sols naturels ou agricoles en surfaces urbanisées. Considérez que ce phénomène n’est pas seulement une question d’espace, mais aussi de mode de vie, impliquant une dépendance accrue à la voiture et une fragmentation sociale accrue.

Conséquences environnementales de l’étalement urbain

L’artificialisation des sols provoquée par l’étalement urbain a des répercussions notables sur notre environnement. Ce processus réduit les surfaces naturelles et agricoles, entraînant une perte significative de biodiversité. Les habitats naturels fragmentés limitent les déplacements et la reproduction des espèces, menaçant ainsi leur survie.

- Biodiversité : fragmentation et destruction des habitats naturels.

- Terres agricoles : réduction des surfaces cultivables, impact sur la production alimentaire.

L’augmentation des surfaces imperméabilisées, telles que les routes et les parkings, accentue les risques d’inondation. L’eau de pluie, ne pouvant plus s’infiltrer dans le sol, ruisselle davantage, augmentant la fréquence et l’intensité des inondations urbaines. Cette situation est exacerbée par le changement climatique, auquel l’étalement urbain contribue par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Impact sur le climat et la pollution

L’étalement urbain augmente les distances entre les lieux de résidence, de travail et de services, favorisant l’usage de la voiture. Cette dépendance automobile accroît les émissions de gaz à effet de serre, accélérant ainsi le réchauffement climatique. L’expansion urbaine renforce les phénomènes d’îlots de chaleur, où les températures urbaines sont nettement supérieures à celles des zones rurales environnantes. Ces îlots de chaleur aggravent les vagues de chaleur estivales et augmentent la consommation énergétique liée à la climatisation.

- Émissions de gaz à effet de serre : augmentation due à la dépendance automobile.

- Îlots de chaleur : intensification des températures urbaines.

- Pollution : accroissement des polluants atmosphériques et aquatiques.

Impacts sociaux de l’étalement urbain

L’étalement urbain provoque des effets sociaux marquants. D’abord, il contribue à la fragmentation sociale. La dispersion des habitations, souvent éloignées des centres urbains, renforce les inégalités d’accès aux services publics et aux infrastructures. Les quartiers périphériques, moins bien desservis par les transports en commun, isolent leurs habitants et les rendent dépendants de la voiture.

- Fragmentation sociale : isolement des habitants des zones périphériques.

- Inégalités d’accès : services publics et infrastructures moins disponibles.

L’étalement urbain accentue la ségrégation socio-spatiale. Les classes sociales se retrouvent géographiquement séparées, avec des quartiers aisés bien dotés en infrastructures et des zones défavorisées souvent négligées. Cette ségrégation renforce les disparités économiques et sociales, créant des poches de pauvreté difficiles à résorber.

Coût et qualité de vie

Le coût de la vie dans les zones périphériques constitue un autre enjeu. Les dépenses liées aux transports augmentent, tout comme celles associées à l’entretien des infrastructures étendues. Les municipalités doivent financer des réseaux plus vastes pour les services de base, ce qui alourdit les budgets publics.

La qualité de vie des habitants est affectée. Le temps de trajet domicile-travail s’allonge, réduisant le temps libre et augmentant le stress. Les espaces verts et les zones de loisirs, souvent sacrifiés au profit de l’urbanisation, deviennent rares, impactant la santé mentale et physique des résidents.

- Coût de la vie : augmentation des dépenses de transport et d’entretien.

- Qualité de vie : réduction du temps libre et des espaces verts.

Solutions et stratégies pour un développement urbain durable

Face aux défis posés par l’étalement urbain, plusieurs solutions émergent pour promouvoir un développement urbain durable. Le gouvernement et les législateurs jouent un rôle clé en mettant en place un cadre réglementaire adapté.

Réglementations et lois

- Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) : cette loi de 2014 renforce l’utilisation économe des espaces et encourage la densification urbaine.

- Loi Climat et Résilience : adoptée en 2021, elle fixe l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, visant à limiter l’extension des zones urbaines.

- Circulaire du ministère de la transition écologique du 4 août 2022 : elle rappelle que les objectifs de zéro artificialisation nette (ZAN) s’appliqueront progressivement après la mise en conformité des documents de planification urbaine.

- Loi du 20 juillet 2023 : elle prévoit un accompagnement renforcé pour aider les élus locaux à intégrer les objectifs du ZAN dans leurs projets.

Objectifs et concepts

Le concept de zéro artificialisation nette (ZAN) se révèle central. Cet objectif vise à compenser toute nouvelle artificialisation des sols par une renaturation équivalente, réduisant ainsi l’impact environnemental.

Actions locales et urbanisme durable

Les municipalités doivent adopter des pratiques d’urbanisme durable, promues par les lois et circulaires mentionnées. Cela inclut :

- la densification des zones déjà urbanisées.

- la préservation des terres agricoles et des espaces naturels.

- la création de nouvelles infrastructures de transport en commun.

Ces stratégies, soutenues par des politiques publiques cohérentes, permettent de répondre aux enjeux posés par l’étalement urbain tout en assurant un développement harmonieux et durable des territoires.